Há alguns problemas em como a sociedade brasileira normaliza riscos; apontamos alguns deles.

Talvez vocês se lembrem que, em março, ao comentar a pandemia de Covid-19, o presidente Bolsonaro mencionou que brasileiro pula em esgoto e não acontece nada.

Não quero politizar a questão, mas acabei de googlar “morre afogado em fossa”. Semana passada, um menino de 3 anos morreu afogado em Mafra/SC; em março, outro morrera em Ariquemes/RO. Não somos imunes a infecções intestinais, nem a afogamento: em 2018, estima-se que, no Brasil, morreram, em média, 2,71 pessoas por diarreia e 2,78 pessoas por afogamento, para cada 100 mil habitantes.

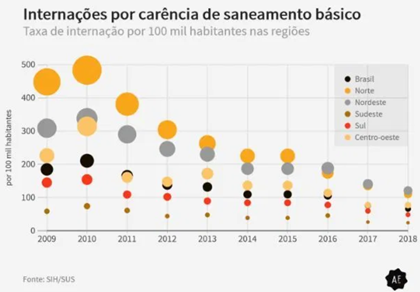

As coisas vem melhorando nos últimos dez anos, mas ainda estão ruins: em 2018, para cada 100 mil habitantes, 65,6 foram internados por doenças relacionadas à carência de saneamento.

O problema aqui não é o que o presidente disse. Pelo contrário: talvez o “efeito borboleta” da polêmica frase tenha ajudado a destravar o projeto do novo Marco do Saneamento Básico no Brasil, parado no Congresso graças à instabilidade política dos últimos cinco anos.

Na verdade, quero apontar dois raciocínios (possivelmente) subjacentes a essa fala do presidente e que são compartilhados por boa parte da sociedade: a falácia do sobrevivente e a tragédia dos comuns.

Índice

Falácia do Sobrevivente

Em março, quando a epidemia começou no Brasil, tive sintomas fortes de resfriado durante o trabalho; peguei minhas coisas e me despedi dos colegas. Um deles (um tiozão comunista), veio me abraçar, disse que eu estava exagerando, e que o que me havia faltado era uma infância saudável no interior, nadando entre as cobras.

Perguntei então quantos amigos dele haviam morrido afogados; ele respondeu, sério: “três”.

A Falácia do sobrevivente é quando você se concentra apenas na amostra que passou por um processo de seleção, e acaba superestimando a probabilidade geral de se superar esse processo. No exemplo, não foi tanto a infância do interior que o tornou saudável — ele sobreviveu porque era um sortudo robusto. Outro exemplo comum: quando pensamos em empresas e empreendedores, focamos nas histórias de sucesso — ninguém lembra que, mesmo nos EUA, 65% das empresas não sobrevivem aos primeiros dez anos.

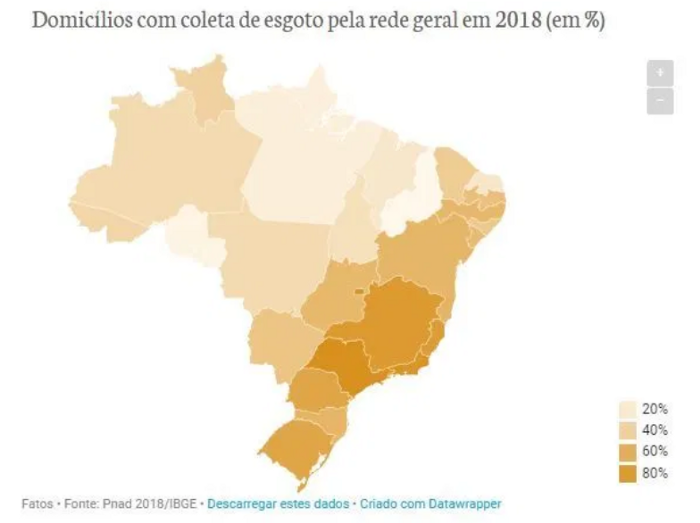

Eu já caí no esgoto, numa das valetas que coletavam dejetos na rua do meu avô, no interior do RS dos anos 90. A fossa não existe mais, felizmente. É curioso que, no bairro onde mora meu pai, povoado por casas de verão de boomers, com grades e piscina no jardim, ainda existem fossas como aquela; mas as crianças não brincam mais por perto. Hans Rosling, em seu livro Factfulness, também conta como quase morreu afogado numa fossa, na Suécia da década de 1950. Esse pesadelo acabou na Suécia, e já deveria ter acabado aqui — onde saneamento básico ainda é um luxo.

O problema da falácia do sobrevivente é que gera uma autoconfiança irreal; pior: em algumas sociedades, salientar os riscos acaba sendo visto como paranoico ou ofensivo. Lembro a vez em que entrei num táxi no Peru e coloquei o cinto de segurança; o motorista pediu que eu o retirasse: isso o ofendia, porque sinalizava que eu não confiava nele. Graças àquele comentário, minha confiança nele obviamente diminuiu (certamente ele não teria ganho 5 estrelas se fosse um Uber). Se eu realmente achasse provável que ele fosse bater o carro, sequer teria entrado. Vale lembrar: quase todos os acidentes de trânsito, com ou sem cinto, ocorrem com pessoas que estão muito seguras de que não vão sofrer uma colisão.

Aversão ao risco, Pressão dos pares e a Tragédia dos Comuns

O que vou apresentar agora não é exatamente uma falácia — pelo contrário, é um raciocínio válido. Algo como: se você não tem grandes expectativas sobre a vida, se seu ambiente já é cheio de riscos e você não espera viver muito, então você tem pouco a perder: não faz tanto sentido pensar no seu futuro e em eventos incertos. Carpe diem (aproveite o dia).

Perdoem-me esse exemplo muito simples: suponha que alguém invente uma nova tecnologia (nova alimentação, revolução sanitária, etc.) que aumenta a expectativa de vida média em 5%; numa sociedade com expectativa de vida de 80 anos, isso significa 4 anos a mais — então você estaria disposto a pagar o equivalente a mais quatro anos de sua vida. Se você vive numa sociedade com expectativa de vida de 40 anos (i.e., toda a humanidade, até o século XX), são apenas dois anos. Se as pessoas valorizam tempo esperado de vida em termos absolutos (1 ano a mais é tão bom na primeira quanto na segunda sociedade), mas recursos em termos relativos, então é muito mais provável que a primeira sociedade pague mais por essa inovação — porque tem mais a ganhar[i].

Algo similar se aplica a riscos de perdas. Imagine que, ao invés de uma inovação, temos uma nova doença que diminuiu a expectativa de vida em 5%; na segunda sociedade, você tem menos a perder, e por isso pode ser menos avesso ao risco[ii].

Compliquemos o cenário: agora, você também tem coisas mais urgentes com que se preocupar, como alimentar seus filhos. Então, ao invés de reduzir a chance de contrair a doença se isolando, você vai retornar ao trabalho; na primeira semana, todos estarão bastante cautelosos, de máscaras, evitando contato, lavando a mão 15x/dia. Na segunda, a maioria das pessoas já está indo ao supermercado e ao restaurante todo dia; as pessoas ainda usam máscaras, mas já formam grupos para conversar — e você pensa “por que não?”. Na quarta semana, descobre-se que alguém foi infectado; você e seus colegas voltam a redobrar cuidados, alguns são diagnosticados, recebem licença… Mas provavelmente, ninguém vai pensar muito nas outras pessoas que encontraram no supermercado e no restaurante.

Ressalto dois pontos nesse segundo cenário:

a) a sua percepção de risco mudou à medida que você observou o comportamento de seus colegas mudar, e vice-versa — o que chamamos de peer effect ou peer pressure (i.e., tendemos a agir como as pessoas que percebemos como parecidas conosco); em português, a pressão dos pares.

b) o seu comportamento individual (suas decisões unilaterais) passou a ter menor impacto relativo sobre sua própria exposição ao risco — afinal se os seus colegas já estavam expondo você a um risco maior, não faz, marginalmente, tanta diferença se você está evitando ir ao restaurante. É um tipo de Tragédia dos comuns: situações em que cada um age maximizando seu próprio bem-estar, levando a um resultado pior para todos (o exemplo clássico é o do dilema do prisioneiro, mas há muitos outros). Enfim, há um feedback loop entre o nível de risco que as pessoas estão dispostas a aceitar, e aquele a que elas estão efetivamente expostas.

Isso é um problema mais grave do que parece: sociedades prósperas têm um melhor gerenciamento de riscos e maior preocupação com o futuro; elas se preparam para catástrofes naturais que ocorrem apenas uma vez por século, criam fundos soberanos para financiar as gerações futuras, tem juros menores, mais investimento de longo prazo, maior confiança social, menos instabilidade… o que torna o seu futuro mais próspero. São sociedades onde as pessoas não caem mais no esgoto.

Na maior parte da história, as sociedades humanas não são assim; são sociedades onde (para usar um palavrão keynesiano) a propensão marginal a consumir renda adicional é próxima a 100%. Na descrição de R. Shiller (Narrative Economics, Cap. 9):

Most people then had no concept of retirement or sending their children to college, so they had no motivation to save toward these goals. […] If they became bedridden in old age, they expected to be cared for by family or by a local church or charity. Life expectancy was short, and medical care was not expensive. […] The people saw the authorities as responsible for instilling moral virtues rather than building consumer confidence.

Em Pygmalyon / My fair Lady, o sábio pai de Eliza Doolitle, ao tentar extorquir Henry Higgins, alerta que prefere um valor baixo, que se possa gastar rapidamente — pois, se recebesse uma pequena fortuna seria obrigado a mudar seus hábitos de vida. De fato, no fim da história, ele amaldiçoa Higgins, por tê-lo indicado para receber uma herança — o que lhe garante segurança material, mas também o converte num burguês casado, preocupado com sua própria reputação e poupança.

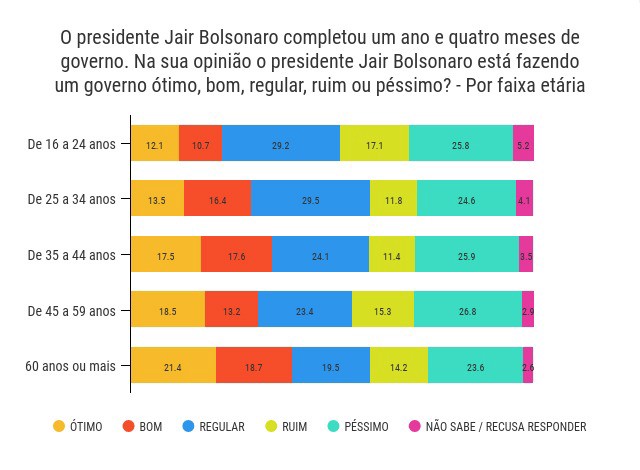

Um problema brasileiro ou um problema geracional? Talvez os dois

Frequentemente, falho em demonstrar o respeito devido aos boomers; eles vieram de outro mundo, onde cair no esgoto era brincadeira. Um mundo ainda assombrado por terrores como varíola, guerra, fome e massacre. Fico pensando o quanto isso os afetou psicologicamente: aparentemente, pobreza e escassez impactam a maneira como as pessoas pensam ao longo da vida. A expectativa de vida no Brasil aumentou de 54 para 75 anos entre 1960 e 2019; os boomers sabem que o mundo onde cresceram acabou, mas talvez ainda falhem em ajustar suas expectativas e atitudes diante de riscos de acordo com essa mudança — a ideia de que podemos esperar viver vinte anos a mais[iii].

Minha impressão é que os jovens sofrem de um viés distinto, que às vezes leva a um efeito parecido; pense em como crianças são impacientes e temerárias porque ainda não internalizaram o fato de que tem muito tempo pela frente. Elas formam suas expectativas a partir do pouco que já viveram: para alguém com 10 anos de idade, 1 ano é visto como 10% de sua vida, e não 1,4% do que ainda tem pela frente. A falta de experiência também as impede de ter noções mais apuradas de riscos: já lhes disseram que fogo queima, mas nunca tiveram a experiência disso. Não à toa, acidentes têm um impacto significativo sobre a mortalidade de crianças e de jovens (até 30 anos), principalmente homens.

De um ponto de vista mais coletivo, também acho que nosso sistema de ensino às vezes falha miseravelmente em transmitir lições valiosas da história: lembro que minhas aulas não mencionavam a dimensão do progresso do século XX, nem os horrores deixados para trás como a poliomielite e a varíola, senão de passagem — talvez porque precisássemos aprender, para as provas, o nome de algum político ou general medíocre que vencera uma batalha irrelevante. A minha impressão era que catástrofes eram pesadelos dos quais havíamos acordado e que já não podiam mais nos afetar; e eu era um dos alunos que gostava de História.

Em 1910, Norman Angell[iv] publicou um best-seller, The Great Illusion, argumentando que as guerras eram coisa do passado: a Pax Mercatoria (a rede de comércio internacional proporcionada pela liberdade econômica) havia tornado as guerras algo irracional, pois mesmo uma nação agressora vitoriosa amargaria uma perda econômica e de bem-estar — algo análogo à atual noção de destruição econômica mutuamente assegurada.

Muitos interpretaram esse “irracional” como “impossível”; e a Gilded Age, a Belle Époque, ficou na memória como uma Era de Ouro, de prosperidade e paz[v]… e o restante do século de fato foi marcado por uma melhora inédita, quase utópica, nas perspectivas de vida — em especial, graças à Revolução Sanitária, que diminuiu a incidência de doenças infecciosas e a probabilidade de alguém cair no esgoto. Ela ainda está em curso no Brasil.

Mas quatro anos depois do lançamento do livro de Angell, a Europa mergulhou na 1ª Guerra Mundial, a “tragédia do século”, com cerca de 22 milhões de mortos; e ela ajudou a espalhar pelo mundo o Influenza H1N1, que matou mais 50 milhões de pessoas. Deveria ter sido a “guerra para acabar com as guerras”, mas acabou levando à 2ª Grande Guerra, uma geração depois — que por sua vez trouxe ao mundo sistemas totalitários e a Guerra Fria.

Nós deveríamos aprender com as experiências de outras gerações — com o que realmente ocorreu, não apenas com o que gostam de lembrar. A principal lição que eu tiro do século XX é que essas são ameaças reais, mas que podem ser vencidas — se tivermos cuidado, se fizermos planos para derrotá-los. Então, o futuro continuará sendo melhor que o passado. Às vezes, esses temas soam um tanto sombrios… mas não consigo deixar de me sentir ridiculamente feliz quando vejo o progresso que fizemos nesse século, e não estávamos sequer tentando.

Um dia, meus filhos pensarão que morrer afogado no esgoto é algo tão impossível quanto morrer de varíola; e eu vou ensiná-los que isso só é verdade se eles estiverem dispostos a continuar o progresso que já foi obtido — e talvez a destruir as amostras de varíola existentes em laboratórios com segurança falha.

[status epistêmico: ideias bem estabelecidas misturadas com chutes filosóficos e temperadas com crítica social]

Autores: RAP e Fernando Moreno

Disclaimer: esse texto é de responsabilidade dos autores e, em nenhuma hipótese, pode ser atribuído a outras pessoas, ou ao Altruísmo Eficaz.

Notas:

[i] Isso é particularmente importante para a definição de métricas de avaliação de impacto de intervenções em saúde (ou mesmo bem-estar em geral), em que é preciso comparar o “valor” das vidas salvas por unidade monetária investida. Atualmente, as duas métricas mais em voga são DALY (disability-adjusted life years) e QALY (quality-adjusted life years), que ponderam o incremento na expectativa das vidas salvas por algum modelo que considera deficiências, doenças ou situações que impactem na qualidade de vida. A implicação trágica é que o valor que se atribui a salvar a vida de uma determinada pessoas pode ser correlacionado ao local onde essa pessoa vive (além da existência de doenças prévias, idade, etc.). É comum que, ao dizer que “uma intervenção salva 1 vida por cada U$ 3.000,00”, se queira dizer por “vida” algo como “30 QALYS”.

[ii] Aviso: isso é obviamente uma simplificação absurda. Segundo, isso não é uma alusão à pandemia de Covid-19; só uso o exemplo da doença porque, hoje, é mais fácil de imaginar.

[iii] Isso pode ser associado com uma certa inobservância de efeitos inflacionários. Minha mãe recentemente reclamou sobre preços de vinhos, e ficou claro que o problema é que seu conceito de “vinho barato / caro” foi formado 20 anos atrás, quando um vinho de R$100 seria algo absurdamente elitista.

[iv] O próprio Angell ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1933 — o mesmo ano em que Hitler ascendeu ao poder. Posteriormente, como outros pacifistas, Angell adotou uma posição mais realista e defendeu o confronto direto contra a Alemanha na 2ª Guerra.

[v] Para os que não estavam sob jugo colonial, claro.

[Abstract: This might interest those who are trying to understand: a) how culture might affect development trajectories, and b) what is happening in Brazil — which has been following the lead of US in becoming a paradigmatic Covid-19 tragedy, and might even surpass the latter (seriously). Full translation to english here]